オアシスは蜃気楼

それにしても茨の道だ。

まもなく最終節を迎える予定の、リーグ戦の話である。

半年をかけて戦った結果、降級が目前に迫ってきた。

私だけに限らず、多くの打ち手が長き期間を経て、降級・残留を経験する。

ただ…C1以下はまだいい。

半期だから1年に2回昇級のチャンスがある。

また今は2段階昇級だったり、特別昇級リーグだったり、団体によってはタイトルやネットの成績(天鳳位など)によって昇級することだってある。

ところがB2リーグ以上はそうもいかない。1年かけて上位数人が昇級し下位数人が降級し、大抵の人は残留する。そして特別な昇級は(ほとんど)ない。

仮にA1の実力の持ち主がB2から打ち始めたとして、A1にたどり着くまでの平均を出したら10年じゃきかないのではないだろうか。

そして当然、多くの打ち手はA1の実力があるわけではない。

人生の有限の時間を、ほぼ徒労に終わることに使っているといっても過言ではない。

砂漠を歩けど、歩けど、目的地は遠い。

うっすらと見えたはずのオアシスは蜃気楼なのだ。

それでも…である。砂漠を歩く人達は多く存在する。

虚しくはないのか。

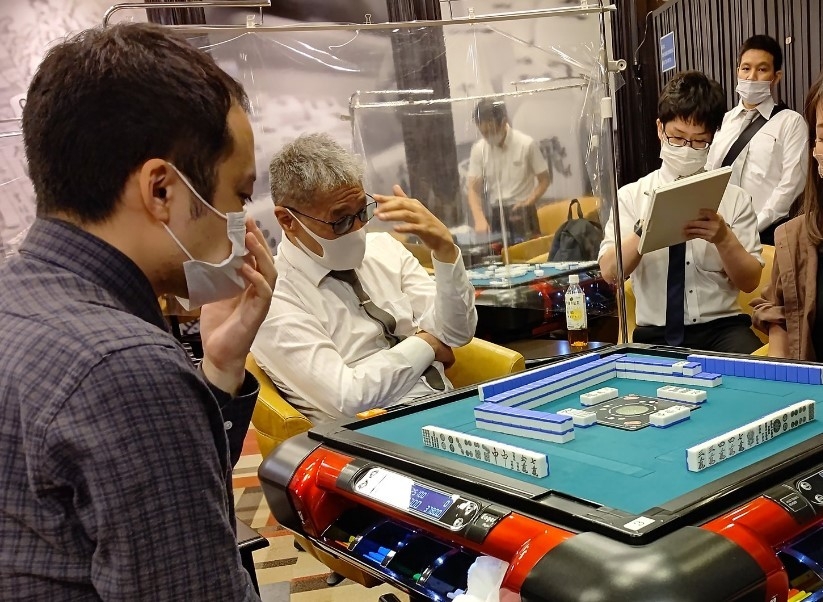

この日、旅人の団長が東海にやってくる。

新津潔代表である。

なぜプロは砂漠を行くのか…この人なら答えを教えてくれそうだ。

「何も喋ってくれないと思いますよ」

もう1人のゲストである、浅見真紀選手がそっと語りかける。

たしかに新津代表は、背中で語ると言うか、何も語らないというか、ひょうひょうとしていて掴みどころのないイメージがある。

我々は、なぜ麻雀を打つのか。

少し壮大なテーマとともに、エキシビジョンマッチを振り返ってみよう。

東家・新津潔 最高位戦代表・ゲスト

南家・関翔太郎 最高位戦

西家・川村靖広 一般

北家・浅見真紀 最高位戦・ゲスト

東海支部・2番手の男

戦いは関の8000で幕を開けた。

飛び込んだのは川村。

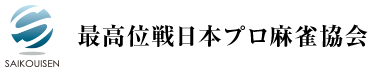

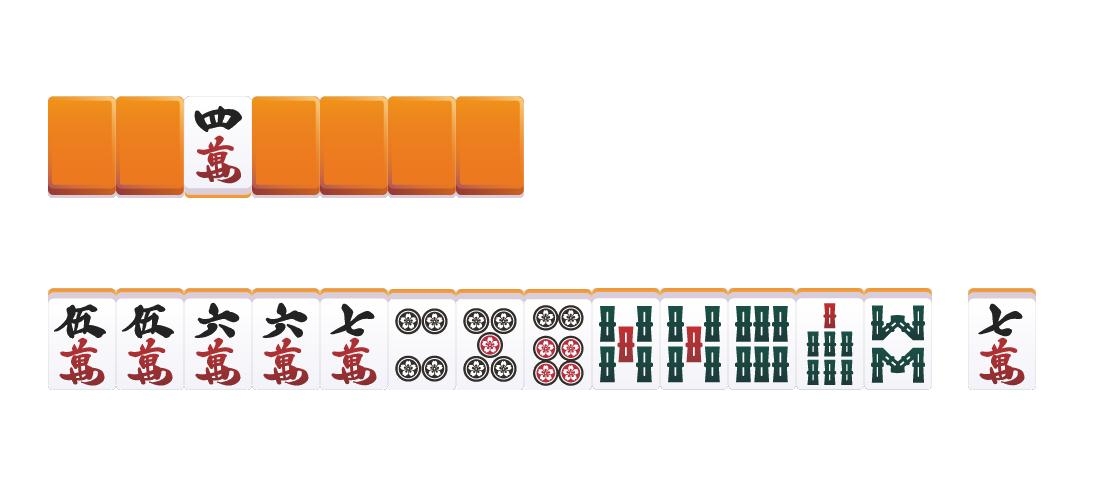

ここから を切ってリーチしたわけだが、234の三色やマンズのイーペーコーが見えるだけに、いかにもClassicっぽくない選択ではある。しかし、これが川村の打ち筋でもある。

を切ってリーチしたわけだが、234の三色やマンズのイーペーコーが見えるだけに、いかにもClassicっぽくない選択ではある。しかし、これが川村の打ち筋でもある。

アガって気分良く親を迎えた関。

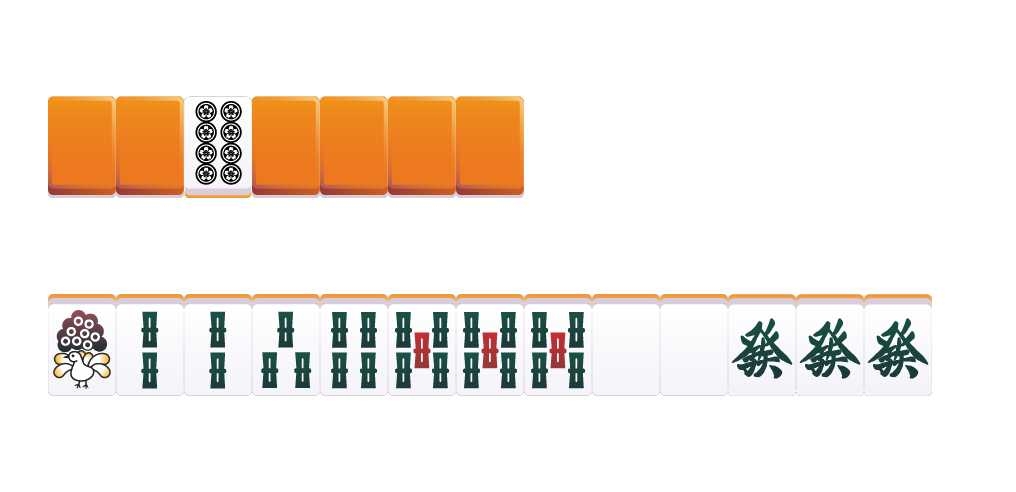

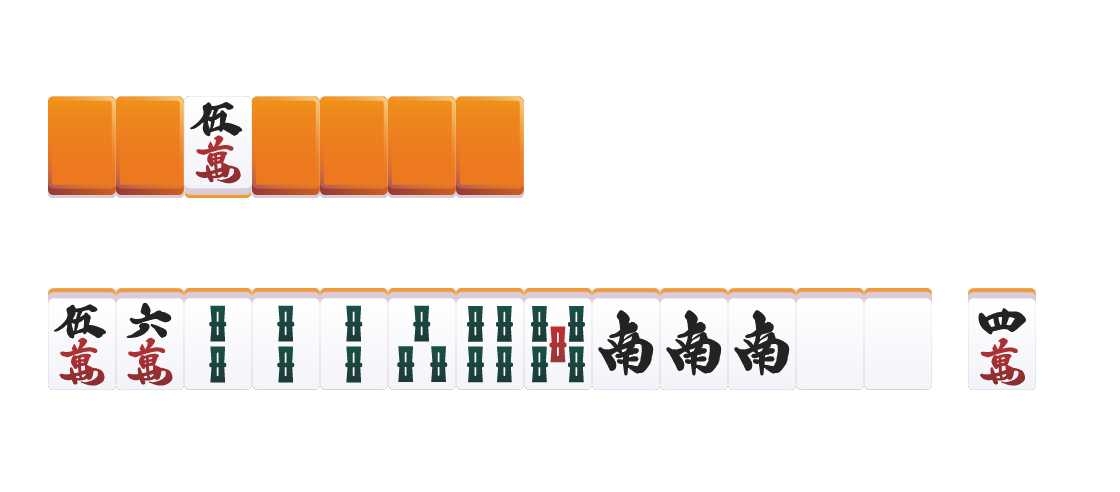

その関は4巡目、この をチーしなかった。

をチーしなかった。

タンヤオでドラドラ。カン は急所だけに声が出てしまう人もいるかもしれない。

は急所だけに声が出てしまう人もいるかもしれない。

「結局南を切っていっては遠回りなので、それならば面前で変化をみたい」

と関は語る。

関翔太郎。

現最高位である鈴木優を除くと、東海支部の中では最上位であるA2リーガーである。

彼の強さを一言でいうと「凪」。

どんな場面でも焦らず、驕らず、冷静に淡々と正着を積み重ねていく姿は穏やかな海面のよう。また研究熱心でもあり、対戦相手になるであろう選手のリーグ戦をよく観戦にいくらしく、基本技術が高いだけでなく人読みのレンジをも大切にしている。

そんな関も砂漠での長旅に疲れ、足が止まりかけたことがあったという。

B2リーグで残留続きだった彼は、先の見えないプロ生活に見切りをつける寸前だった。

努力しても努力しても届かなったオアシスだが、諦めかけた瞬間にトントンと勝ちだしてA2リーグまで登ってきた。

ただただ勝つことだけを求めてきた男が、ギリギリの場面で開花したのだ。

「ロン、12000」

たとえ遠回りになろうと、大きく花を咲かせる。

を我慢してアガった手牌が、関の麻雀人生とオーバーラップした。

を我慢してアガった手牌が、関の麻雀人生とオーバーラップした。

川村の逆襲

この12000に飛び込んだのは、またしても川村だった。連続放銃で10000点残り。

埋められない2000点差というのが存在するClassicにおいて、20000点のビハインドは致命的だろう。

しかし、川村は手を止めなかった。

ただただ強いやつと打ちたいという思いでClassicに初参加した川村。

東1局のタンヤオカンチャンリーチに続き、Classicにおいては明確に損とされるピンフのみのリーチなども積極的に打っていく。

ときに愚直なまでの攻めは、大会で花開くことが多い。

今回のエキシビジョン進出もそうだが、これまでに川村はヴェストワンカップ優勝を含む、多くの大会で勝ってきた。

「ツモ2000/4000」

「ツモ6000オール」

2回のアガリで一気にトップの関に肉薄し、その後もアガり続けトップに躍り出た。

Classicルールとは思えない展開に、二人のゲストもたじたじである。

二度見した関の選択

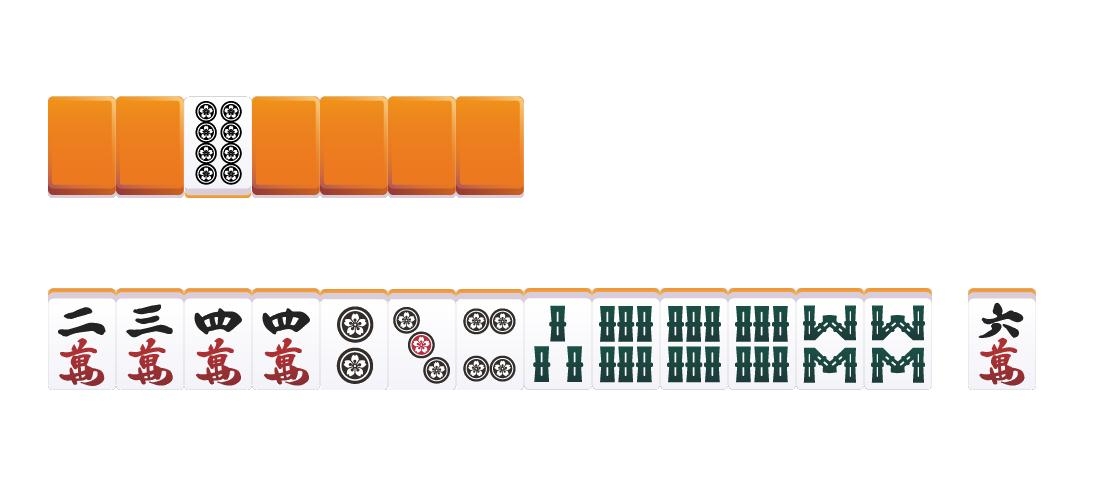

私は関の選択に目を疑った。

関と川村の一騎打ちとなったラス前である。

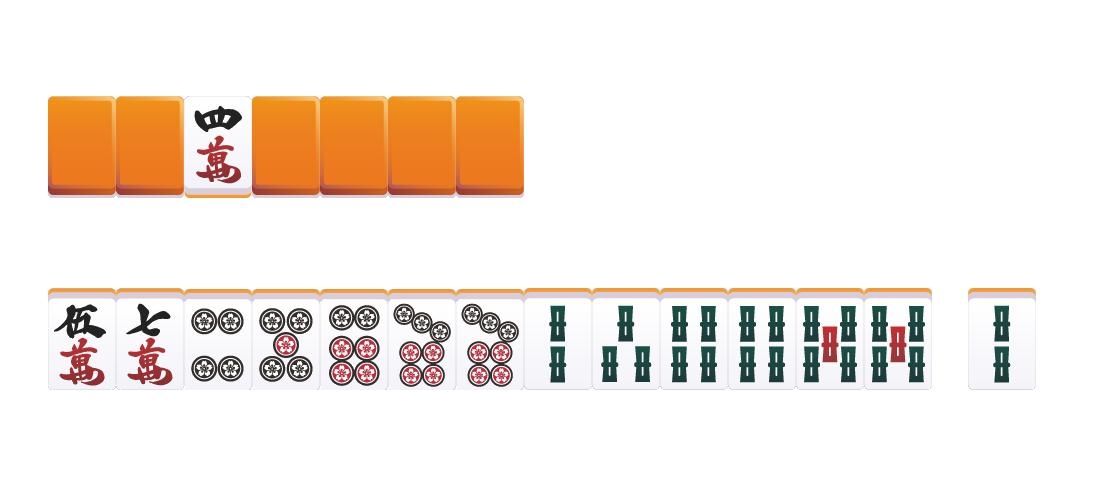

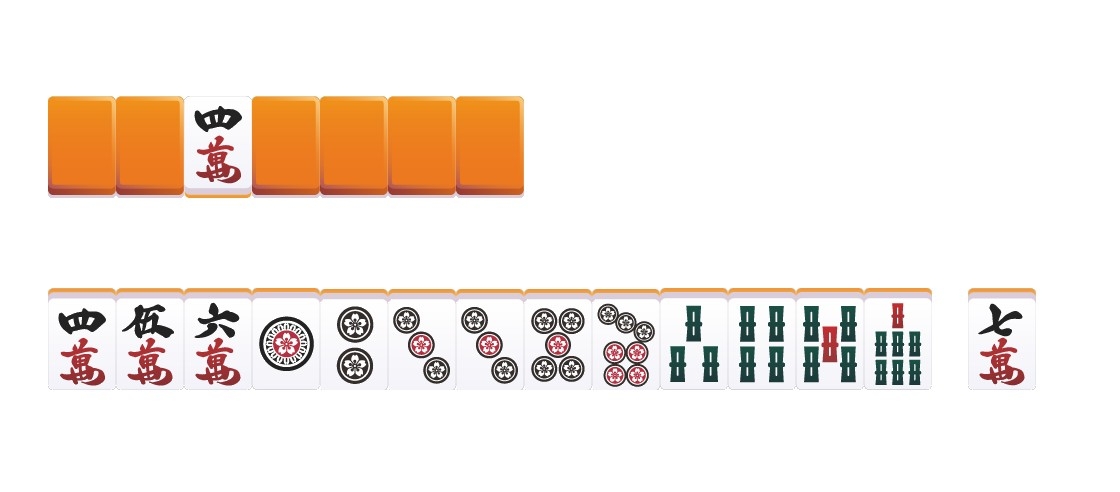

ここから を切ったのである。

を切ったのである。

たしかに2ヘッドに構えるのが柔軟ではある。とはいえ はドラだ。

はドラだ。

をツモってきたら、タイトなジーンズにねじ込みたくなってしまうではないか。

をツモってきたら、タイトなジーンズにねじ込みたくなってしまうではないか。

「 をツモってきても残してやり直せる。それよりも…」

をツモってきても残してやり直せる。それよりも…」

「この二盃口含みの変化を逃したくはないですよね」

満を持して関がドラ を場に放つ。

を場に放つ。

「ツモ1000/2000」

理想形には至らなかったが、川村をまくり勝負を決めるアガリとなった。あそこで を切っていなかったら実っていない手牌である。

を切っていなかったら実っていない手牌である。

こうしてエキシビジョンマッチは関がトップで幕を閉じた。

新津と浅見は見せ場がほとんどなかったのだが、私が一番印象に残ったのは関でも川村でもなく、代表・新津だった。

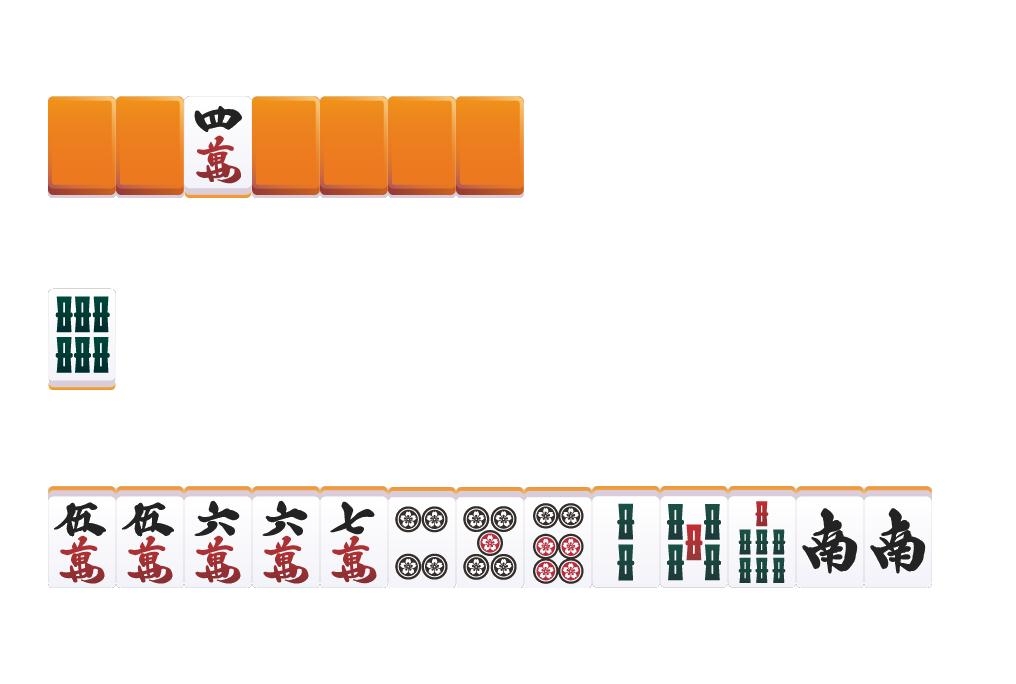

あれはラス前のこと。

新津は一人置いていかれたラス目。

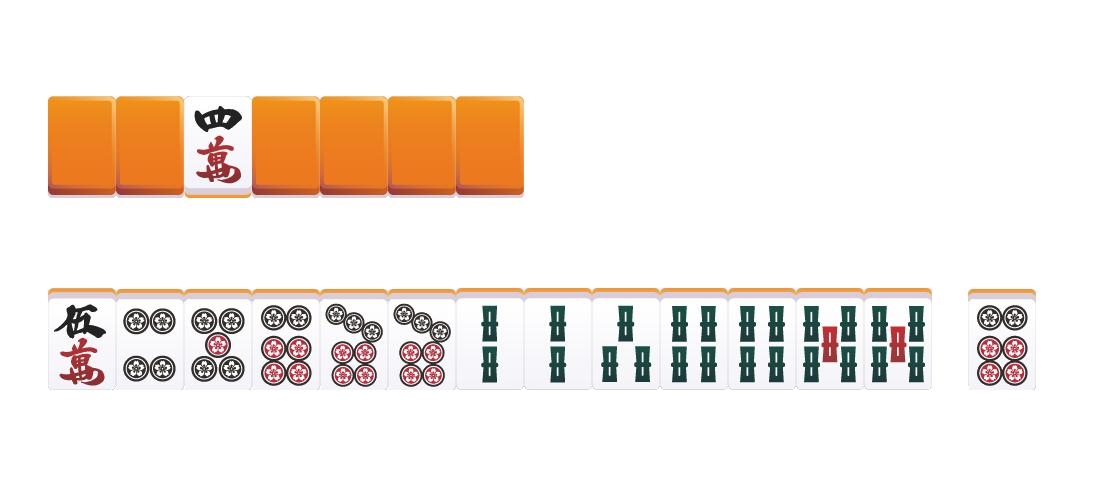

をツモって手が止まった新津は、首をかしげながら考え込んだ。

をツモって手が止まった新津は、首をかしげながら考え込んだ。

そして目を輝かせながら を切った。

を切った。

タンピンに567の三色までみた懐深い選択である。

そしてマスクをしていても分かるくらいのワクワクした表情でツモ山に手を伸ばす。

対局中、ずっとこの調子だった。

あるときは意外なツモにのけぞり、あるときはリーチを受けて腕を組んで前傾したり。

そしてあるときは相手の仕掛けに対し、首がもげそうになるほど考え込んだりしていた。

エキシビジョンマッチとはいえ、新津代表にとっては勝ったところで何かあるわけでもない、そんな戦いのはず。

それでもモンドのような配信対局と同じように、真剣に牌と向き合っていた。

報酬とか、ツイてないとか、疲れたとか、そんな雑念は一切なく、ただただ牌と向き合っていたのだ。

代表は言う。

「沖中君、私は勝つために麻雀を打っているのではないんだよ」

「えっ」

「考えることが楽しいから麻雀を打っているんだ」

なぜ人は麻雀を打つのか。

冒頭の迷いが代表の一言で霧散した瞬間だった。

「手拍子で打つならいくらでもできる。でも、それではジャンケンと何も変わらない」

「正解はわからなくとも、考えて考えて選ぶからこそ楽しく、それが麻雀を競技へと昇華させるための必要条件なんだ」

知力の限りを尽くして手牌と向き合う代表を見て、配牌を取るだけでワクワクしていた麻雀の持つ根源的な楽しさを思い出した。

考えることが楽しいから麻雀を打つ。

たしかにそうだ。

どうしたらアガれるだろうか、相手の仕掛けは、この点棒状況での立ち回りは、そして何を切るべきなのか--

日常の雑念や、将来への不安。そういった心理は、われわれが麻雀に没頭しているときの幸福感を1mmも奪えない。

勝っただ負けただはコントロールしようがない。

もっと麻雀を、もっと考えることを楽しめよ。

代表にそう言われた気がした。

麻雀バカの集団である最高位戦の代表は、誰よりも麻雀バカであることが確認できたエキシビジョンマッチだった。

追記

新津代表は、18年前にリーグ戦から退いた。

誰よりも麻雀を愛す代表だけに、辛かったのではないか。

「選手が運営するんじゃなくて、運営は運営という思いがあった」

何事もなく、そう語る新津代表。

それにしても…

Aリーグに昇級して引退ってすごくないですか?

「麻雀はどこでも打てるからさ」

いや、そうだけど…

「それに…」

それに?

「昇級してやめるほうがカッコいいだろ?」

ニヤリと笑って、代表は名古屋を後にしたのだった。