(文:古久根英孝)

今年で40期を迎える最高位決定戦。

選手にとって特別な舞台であり、また、私にとっても思い入れの深いタイトル戦である。

1シーズン闘ってきた選ばれし3名がディフェンディングの現最高位に挑む。

半荘20回を5日かけてのタイトル戦は、他になく唯一といえる。

このような観戦記を私が書いてもよいのだろうか。話をいただいたときは、少し揺らいだ。

当然、主観的となるであろうから、賛否は否めない。

ただ、私が歩いてきた道を、またこれから歩く道を重ねつつ、真摯に彼らの闘牌を紐解くことはできる。

そうすることで、彼らヘの敬意を示したい。

闘牌を通して、麻雀道への向き合い方、本当の意味で「プロ」としての矜恃を観ていけたらと思う。

さて、対局者を紹介していこう。

現最高位 村上淳

Aリーグ リーグ戦

第一位 設楽遙斗

第二位 宇野公介

第三位 近藤誠一

門前志向の本格派4名、重い闘いになりそうだ。

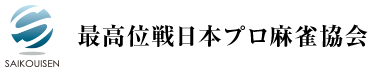

1回戦

座順は、起家から、設楽、宇野、近藤、村上

東1局 0本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽宇野の配牌がいい。第一ツモ で、タンピン含みのサンシャンテン。

で、タンピン含みのサンシャンテン。

で、タンピン含みのサンシャンテン。

で、タンピン含みのサンシャンテン。

ここから打 。 マンズの一気通貫を見ての選択というわけではなく、翻牌を早めに切る現代的な打法だ。

。 マンズの一気通貫を見ての選択というわけではなく、翻牌を早めに切る現代的な打法だ。

。 マンズの一気通貫を見ての選択というわけではなく、翻牌を早めに切る現代的な打法だ。

。 マンズの一気通貫を見ての選択というわけではなく、翻牌を早めに切る現代的な打法だ。そして、次巡にツモ で打

で打 、3巡目ツモ

、3巡目ツモ で打

で打 のイーシャンテンとした。

のイーシャンテンとした。

で打

で打 、3巡目ツモ

、3巡目ツモ で打

で打 のイーシャンテンとした。

のイーシャンテンとした。一般的には打 とし、567の三色も視野に入れ、聴牌スピードも考えるところだが、雀頭固定の手順で、シュンツ系の定石的打法といえる選択をする。そして手牌は、

とし、567の三色も視野に入れ、聴牌スピードも考えるところだが、雀頭固定の手順で、シュンツ系の定石的打法といえる選択をする。そして手牌は、

とし、567の三色も視野に入れ、聴牌スピードも考えるところだが、雀頭固定の手順で、シュンツ系の定石的打法といえる選択をする。そして手牌は、

とし、567の三色も視野に入れ、聴牌スピードも考えるところだが、雀頭固定の手順で、シュンツ系の定石的打法といえる選択をする。そして手牌は、

この時点での は全くの余剰牌であるが、ここで

は全くの余剰牌であるが、ここで を残すことは重要である。

を残すことは重要である。

は全くの余剰牌であるが、ここで

は全くの余剰牌であるが、ここで を残すことは重要である。

を残すことは重要である。安全度を優先して残したのではなく、 をリーチ宣言牌とすることで、

をリーチ宣言牌とすることで、

の待ちを読みにくくする効果を狙ってのもの。イーシャンテンからの手出し

の待ちを読みにくくする効果を狙ってのもの。イーシャンテンからの手出し では、

では、

待ちが読まれやすくなるため、ここまでは完成度の高い手順といってよいだろう。次巡、ツモ

待ちが読まれやすくなるため、ここまでは完成度の高い手順といってよいだろう。次巡、ツモ でリーチ。

でリーチ。

をリーチ宣言牌とすることで、

をリーチ宣言牌とすることで、

の待ちを読みにくくする効果を狙ってのもの。イーシャンテンからの手出し

の待ちを読みにくくする効果を狙ってのもの。イーシャンテンからの手出し では、

では、

待ちが読まれやすくなるため、ここまでは完成度の高い手順といってよいだろう。次巡、ツモ

待ちが読まれやすくなるため、ここまでは完成度の高い手順といってよいだろう。次巡、ツモ でリーチ。

でリーチ。

9巡目 ツモで、裏ドラも2枚乗り、3000.6000と絶好のスタートとなった。

ツモで、裏ドラも2枚乗り、3000.6000と絶好のスタートとなった。

ツモで、裏ドラも2枚乗り、3000.6000と絶好のスタートとなった。

ツモで、裏ドラも2枚乗り、3000.6000と絶好のスタートとなった。

東2局 0本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野9巡目、南家近藤がリーチ。手牌は、

待ちが、あまり良いとは言えないことは本人が一番分かっているだろう。

しかし、攻めることを第一義とした気概の表れではないだろうか。

一方、11巡目、東家の宇野にもテンパイが入り、

タンヤオのみのダマテン。その後も無スジを切り、簡単に退く気はなさそうだが、リーチはせず安定感は抜群。そして14巡目、 ツモ、1000オールで決着。

ツモ、1000オールで決着。

ツモ、1000オールで決着。

ツモ、1000オールで決着。東2局 1本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野東家宇野、 ツモで喰いタンドラ1の1000オールとなった。

ツモで喰いタンドラ1の1000オールとなった。

ツモで喰いタンドラ1の1000オールとなった。

ツモで喰いタンドラ1の1000オールとなった。

チー

チー

ツモ

ツモ

なんなく簡単にアガったように見えるが、実はきわどいアガリ。

というのも、このとき上家の設楽もテンパイ。

ポン

ポン

宇野は、仕掛けによって、設楽のアガリ牌を喰いとった上に、その牌 で、辛くもアガリに漕ぎつけた形。

で、辛くもアガリに漕ぎつけた形。

で、辛くもアガリに漕ぎつけた形。

で、辛くもアガリに漕ぎつけた形。この局をきっかけに、宇野が怒涛の連荘に突入していくのだが、この場面をいわゆる「流れ」の端緒と感じたのは、昭和の打ち手である私だけであろうか。

東2局2本場は、2軒リーチが入るも宇野が粘り連荘に漕ぎつける。

続く3本場では、宇野のリーチに村上が放銃し、メンピンの2900。

宇野一人舞台の様相を呈し、持ち点は56100と圧勝ムードとなる。

東2局 4本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野6巡目、設楽のリーチ。

宇野が親の連荘中であるため、親落としを優先してのダマテンがよさそうだが、待ちの片方がドラで、ダマテンにしたとしても簡単にはアガれそうもないとの判断からリーチをかけたのだろう。

その後、親・宇野が、11巡目に追いつく。

最終ツモが でこのテンパイとなり、躊躇なく追いかけリーチ。

でこのテンパイとなり、躊躇なく追いかけリーチ。

でこのテンパイとなり、躊躇なく追いかけリーチ。

でこのテンパイとなり、躊躇なく追いかけリーチ。13巡目に ツモ。6000オールで、ここも宇野に軍配が上がる。

ツモ。6000オールで、ここも宇野に軍配が上がる。

ツモ。6000オールで、ここも宇野に軍配が上がる。

ツモ。6000オールで、ここも宇野に軍配が上がる。続く5本場も軽く1500をアガり、6本場を迎えた。

東2局 6本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野7巡目に宇野がリーチ。

捨て牌は、

ドラが2巡目と早く、 ツモ切り後に手出し3回(手替わりが3回)というリーチであるため、

ツモ切り後に手出し3回(手替わりが3回)というリーチであるため、

待ちはあるが、

待ちはあるが、

待ちは盲点になりそうだ。

待ちは盲点になりそうだ。

ツモ切り後に手出し3回(手替わりが3回)というリーチであるため、

ツモ切り後に手出し3回(手替わりが3回)というリーチであるため、

待ちはあるが、

待ちはあるが、

待ちは盲点になりそうだ。

待ちは盲点になりそうだ。そして、勝負に出た近藤が放銃し、宇野が3900は5700を加点。持ち点はトータル85000。

7本場でも宇野が1500をアガり、宇野の快進撃が止まらない。

東2局 8本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野村上が喰いタンドラ1を近藤からアガり、2000は4400。

1時間以上を費やした宇野の親番は、ここでやっと終局となる。

実際、流れを感じたのは確かだったが、それにしてもおかしい。

決定戦の初日、それも一回戦の序盤というのに、かくもパワーバランスに差がある。

私の経験からは、勝ち上がってきた3者はパワーが充填されているため、引っ張り合うように鬩ぎ合うのが常であった。

だが、この宇野のパワーは他を圧倒している。

宇野の執念か、はたまた場を支配する何者かのいたずらか。

東3局 0本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤6巡目、親番を終えたばかりの宇野の手牌。

ツモ

ツモ

ここでリーチをかけていく。

捨て牌は

場には、 が2枚切れているため、イーシャンテンに戻す打

が2枚切れているため、イーシャンテンに戻す打 を選択するものと思ったが、躊躇なく

を選択するものと思ったが、躊躇なく を引き抜き、即リーチに打って出た。

を引き抜き、即リーチに打って出た。

が2枚切れているため、イーシャンテンに戻す打

が2枚切れているため、イーシャンテンに戻す打 を選択するものと思ったが、躊躇なく

を選択するものと思ったが、躊躇なく を引き抜き、即リーチに打って出た。

を引き抜き、即リーチに打って出た。これには私も驚いたが、相手に休む間を与えない攻めで、全くもって隙がないように思えてくる。

これが設楽からのアガリとなり、5200。

次局、親番を迎えた設楽が少しずつポイントを重ね、南1局は3本場を迎えた。

南1局 3本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽2巡目、設楽が をツモり、下記の手牌。

をツモり、下記の手牌。

をツモり、下記の手牌。

をツモり、下記の手牌。

ここで設楽の選択は、打 。

。

。

。門前重視の手順で、数牌の受け入れミスをなくす一打。

ポンからの速攻や、守備を考慮する

ポンからの速攻や、守備を考慮する あたりに手がかかりそうだが、攻めの基本と守備への自信の表れか。

あたりに手がかかりそうだが、攻めの基本と守備への自信の表れか。結果としては、スピードで抜かれた設楽が宇野に2600放銃で決着。

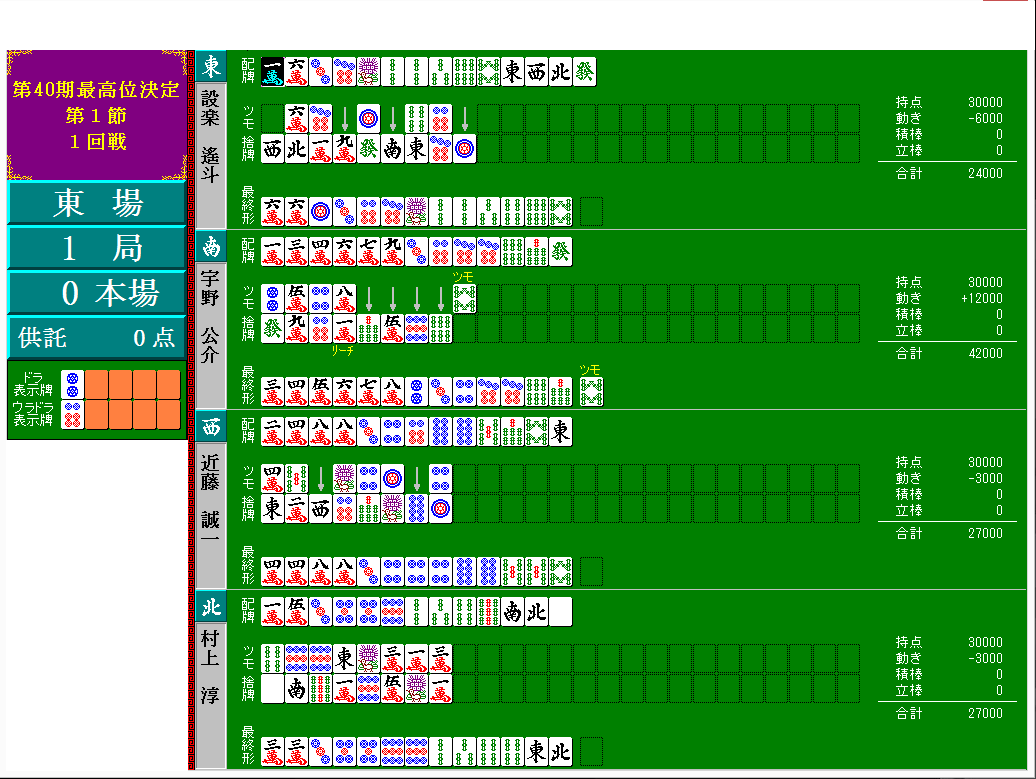

南2局 0本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野11巡目、設楽がツモり四暗刻のリーチを放つ。

ツモ

ツモ 打

打 リーチ

リーチアガリ牌は山に1枚ずつ。

次巡には、親の宇野がチートイツ・ドラ2のダマテン、同巡に近藤がチートイツのリーチを入れ、一気に緊迫感のある局となる。

宇野:

ツモ

ツモ 打

打

ツモ

ツモ 打

打

近藤:

ツモ

ツモ 打

打 リーチ

リーチ

ツモ

ツモ 打

打 リーチ

リーチ結果、16巡目に近藤が宇野から3200をアガって終局。

これまでの宇野の勢いが、すっと抜けた瞬間に感じた。

南3局、持ち点500で親を迎えた近藤が、精密な技ありチートイツ4800をアガり切る。

リーチ ロン

リーチ ロン ドラ

ドラ 裏ドラ

裏ドラ

そのアガリをきっかけに、近藤は、続く1本場から4本場までしぶとく連荘。2着目に浮上を果たし、オーラス5本場を迎えた。

南4局 5本場 ドラ 親 村上

親 村上

親 村上

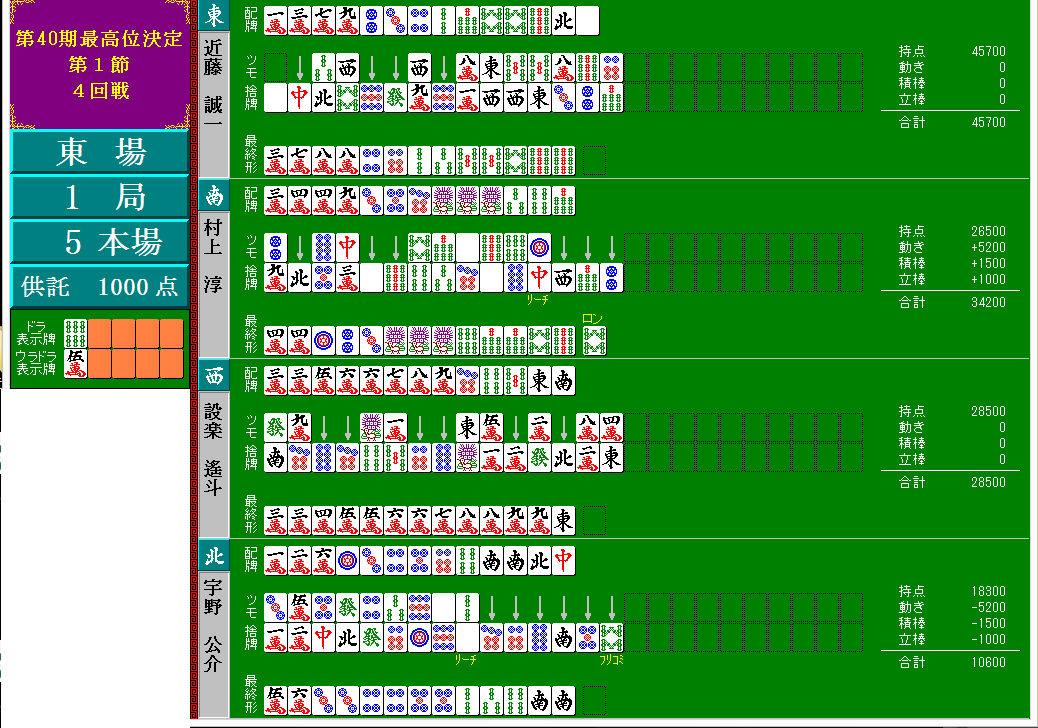

親 村上ここまでの持ち点は、

宇野 82300

近藤 15600

村上 13900

設楽 8200

2着から4着までが7400差と、熾烈な2着争いの様相。

10巡目、南家で、ダブ をツモった設楽の手牌は、

をツモった設楽の手牌は、

をツモった設楽の手牌は、

をツモった設楽の手牌は、

安目でも6400は7900と願ってもないテンパイとなる。

当然のダマテンとし、次巡宇野から をあっさりアガって8000は9500と、4着目から2着に滑り込んだ。

をあっさりアガって8000は9500と、4着目から2着に滑り込んだ。

をあっさりアガって8000は9500と、4着目から2着に滑り込んだ。

をあっさりアガって8000は9500と、4着目から2着に滑り込んだ。ポイントとしては宇野の独走という結果に終わったが、南2局あたりから、宇野に吹き荒れていた風がふっと静止した感があった。

このあとの半荘にどのように影響していくのか、興味が尽きない。

1回戦目終了時

宇野 +72.8

設楽 ▲ 2.3

近藤 ▲24.4

村上 ▲46.1

2回戦

座順は、起家から、村上、設楽、宇野、近藤

東1局 0本場 ドラ 親 村上

親 村上

親 村上

親 村上東家 村上の配牌がすごい。

打 のあと、ツモ

のあと、ツモ で打

で打 と、マンズの混一色に移行した際の匂いも消す。

と、マンズの混一色に移行した際の匂いも消す。

のあと、ツモ

のあと、ツモ で打

で打 と、マンズの混一色に移行した際の匂いも消す。

と、マンズの混一色に移行した際の匂いも消す。次巡ツモ で打

で打 、直後に宇野から

、直後に宇野から が出て、ポン。

が出て、ポン。

で打

で打 、直後に宇野から

、直後に宇野から が出て、ポン。

が出て、ポン。大三元含みのイーシャンテンとなるが、打牌選択が難しい。

その手牌は、

ポン

ポン

大三元を狙うなら、打 がよさそうだが、そう打つと、ソーズの混一色に見えてしまう。

がよさそうだが、そう打つと、ソーズの混一色に見えてしまう。

がよさそうだが、そう打つと、ソーズの混一色に見えてしまう。

がよさそうだが、そう打つと、ソーズの混一色に見えてしまう。村上、ここは丁寧に打 とし、次巡ツモの

とし、次巡ツモの をツモ切りとした。

をツモ切りとした。

とし、次巡ツモの

とし、次巡ツモの をツモ切りとした。

をツモ切りとした。この手順であれば、相手にソーズが関連した手牌構成を想定させるため、ソーズ以外が読みとして薄れる効果がある。

次巡 をツモり、打

をツモり、打 とし、テンパイ時に

とし、テンパイ時に を打つ構えで、ピンズも読みの視野に入れさせるといった、まさに匠の手順。

を打つ構えで、ピンズも読みの視野に入れさせるといった、まさに匠の手順。

をツモり、打

をツモり、打 とし、テンパイ時に

とし、テンパイ時に を打つ構えで、ピンズも読みの視野に入れさせるといった、まさに匠の手順。

を打つ構えで、ピンズも読みの視野に入れさせるといった、まさに匠の手順。しかし、6巡目、近藤から先にリーチがかかってしまう。

待ちがよいわけではないが、親の捨て牌がおとなしいと踏んで、勝負に出たか。

リーチの直後、村上が をつかむ。

をつかむ。

をつかむ。

をつかむ。次巡近藤がツモ切った を村上がポン。

を村上がポン。

を村上がポン。

を村上がポン。テンパイ打牌の で放銃となり、5200。

で放銃となり、5200。

で放銃となり、5200。

で放銃となり、5200。村上の技術が災いを呼んだともいえるが、ペンチャンを一発でつかんでしまう辺り、流れに澱みを感じる。

東2局、設楽が親を迎え、リーチを打つも流局し、一人テンパイ。

東2局 1本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽6巡目、近藤がリーチ。

待ちの

はすでに4枚見えていることから、強気の攻めといえるだろう。

はすでに4枚見えていることから、強気の攻めといえるだろう。

はすでに4枚見えていることから、強気の攻めといえるだろう。

はすでに4枚見えていることから、強気の攻めといえるだろう。「この局のベターな選択」というより、「全体を通して攻め切る」ことを第一義として臨んでいる所以と感じたのは私だけだろうか。

同巡、設楽も追いかけリーチを打つが、妙に歯切れの悪い動作が気になる。

ツモ

ツモ

感触がない上に現物待ちでもないので勝負に出た、といったところか。

勝負は、手の詰まった宇野が、親の現物を抜き、近藤に5200の放銃となる。

東3局 0本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野この局は、見た目よりも面白い局となった。

5巡目、宇野の手牌は、ツモ で下記の牌姿となる。

で下記の牌姿となる。

で下記の牌姿となる。

で下記の牌姿となる。

一般的には、打 としてドラを活かすか、ピンズの一気通貫やソーズの良形などを想定するところだが、宇野の選択は、そのどれでもない打

としてドラを活かすか、ピンズの一気通貫やソーズの良形などを想定するところだが、宇野の選択は、そのどれでもない打 であった。

であった。

としてドラを活かすか、ピンズの一気通貫やソーズの良形などを想定するところだが、宇野の選択は、そのどれでもない打

としてドラを活かすか、ピンズの一気通貫やソーズの良形などを想定するところだが、宇野の選択は、そのどれでもない打 であった。

であった。これは場況の読みで打った、実践的かつ立体的な打法といえ、ペン 待ちに自信を持った選択だったのではないだろうか。

待ちに自信を持った選択だったのではないだろうか。

待ちに自信を持った選択だったのではないだろうか。

待ちに自信を持った選択だったのではないだろうか。次巡ツモ 、打

、打 でリーチ。

でリーチ。

、打

、打 でリーチ。

でリーチ。一方、このとき村上の手牌は、

ツモ

ツモ

リーチを受け、打 を選択。次巡ツモ

を選択。次巡ツモ で勝負手に復活。

で勝負手に復活。

を選択。次巡ツモ

を選択。次巡ツモ で勝負手に復活。

で勝負手に復活。9巡目には近藤にもテンパイが入る。

ツモ

ツモ

ピンフのみで、待ちも現物であることから、打 でダマテンを選択。

でダマテンを選択。

でダマテンを選択。

でダマテンを選択。下家の村上は、この でチーテンに取れるのだが、全く目もくれずツモ山に手が伸びる。

でチーテンに取れるのだが、全く目もくれずツモ山に手が伸びる。

でチーテンに取れるのだが、全く目もくれずツモ山に手が伸びる。

でチーテンに取れるのだが、全く目もくれずツモ山に手が伸びる。

これは先ほどの近藤に似ている。

「自分らしく」が第一義で、それが最高位へつながる道と信じているように感じられた瞬間であった。

そして、村上は10巡目にテンパイ。

絶好の三面張で、追いかけリーチ。

すると次巡、近藤の手が止まる。

ツモ

ツモ

宇野、村上いずれのリーチに対しても無スジの で、かつ、村上のリーチには一発目である。

で、かつ、村上のリーチには一発目である。

で、かつ、村上のリーチには一発目である。

で、かつ、村上のリーチには一発目である。これに対する近藤の手はピンフのみで、オリるのが一般的な場面。

だが、近藤の選択は違った。

近藤は をツモ切る。

をツモ切る。

をツモ切る。

をツモ切る。この局の勝負を捨ててでも、この先にある「胆力が必要となる勝負の時」のために、「退かない」という選択をしたのではないだろうか。

はたして、同巡に村上が をつかみ、近藤が1000点をアガり切った。

をつかみ、近藤が1000点をアガり切った。

をつかみ、近藤が1000点をアガり切った。

をつかみ、近藤が1000点をアガり切った。たった1000点のやりとりではあったが、なんとも見ごたえのある一局である。

東4局 0本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤東家近藤が配牌イーシャンテン。

5巡目ツモ で

で

で

で

の変則四面張でリーチ。

その後、二副露の混一色で追いついた宇野が、 で放銃。

で放銃。

で放銃。

で放銃。裏ドラも乗り、12000のアガリとなる。

東4局 1本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤またしても近藤の配牌が良い。

7巡目テンパイ。

この手を迷わずリーチと出ると、2巡後にあっさりツモで6000オール。

1回戦開始時からの一貫した「攻め切る麻雀」で、あっという間に大トップを作り上げた。

その後、近藤一人テンパイで流局、3本場で宇野がピンフツモドラで近藤の親を落としたときには、この点数状況。

近藤 75400

設楽 22900

村上 13700

宇野 8000

近藤の圧勝ムードとなり、1回戦に続いて、2着争いが見どころとなる様相。

南入後、小さな攻防はあったが、そう大きな動きはないまま推移したのだが、途中でやや気になる局があった。

南2局 4本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽6巡目、宇野の手牌。

ここから打 とし、三色含みのイーシャンテンとなる。

とし、三色含みのイーシャンテンとなる。

とし、三色含みのイーシャンテンとなる。

とし、三色含みのイーシャンテンとなる。次巡、場に2枚切れの をツモって即リーチ。

をツモって即リーチ。

をツモって即リーチ。

をツモって即リーチ。

アガリ牌はヤマに5枚、絶好のリーチと思われた。

しかし、結果はあえなく流局。

前半荘の前半であれば難なくアガっていたであろう手。

麻雀は不思議だ。

オーラスを迎えて各人の持ち点は、

近藤 65500

設楽 28300

村上 14300

宇野 10900

争点は3着争いとなったが、設楽が宇野から1000点をアガり、2回戦が終了となった。

先を見据えて打つ村上と近藤。

村上は、結果こそついてこなかったものの、歴代最高位に一日の長があるように感じられる濃い内容であった。

2回戦成績

近藤 +65.5

設楽 +12.4

村上 ▲25.7

宇野 ▲52.2

トータルポイントは、

近藤 +41.1

宇野 +20.6

設楽 +10.1

村上 ▲71.8

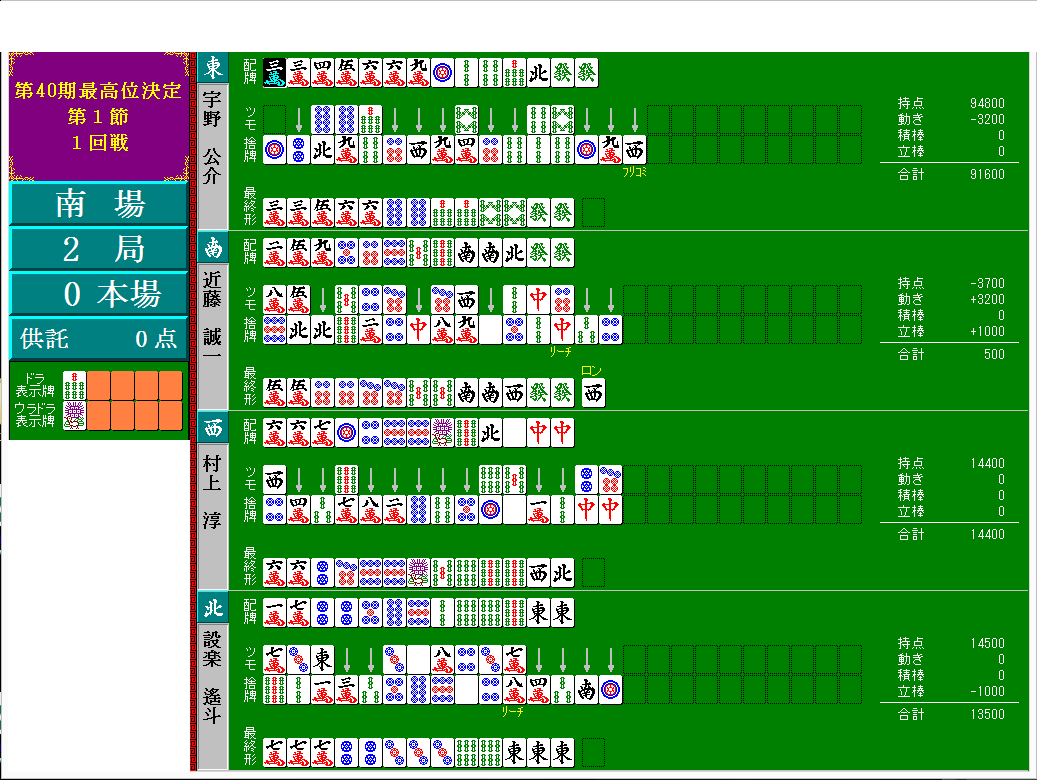

3回戦

座順は、起家から、村上、宇野、近藤、設楽

親・村上の一人ノーテンで流局し、迎えた東2局1本場。

東2局 1本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野6巡目、近藤にリーチが入る。

次巡、宇野が をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

この形から、少考後にリーチ宣言牌として選択したのが、 。

。

。

。宇野は、イーシャンテン時にドラの を切っているため、もともとこの待ちを想定していたのだろう。

を切っているため、もともとこの待ちを想定していたのだろう。

を切っているため、もともとこの待ちを想定していたのだろう。

を切っているため、もともとこの待ちを想定していたのだろう。しかし、先行リーチを受けての選択となったため、打 と迷ったように見える。

と迷ったように見える。

と迷ったように見える。

と迷ったように見える。個人的には、変則のシャンポン形より、カンチャンのシュンツ系を選択しそうだが、結果は、 のツモアガリとなった。

のツモアガリとなった。

のツモアガリとなった。

のツモアガリとなった。

ツモ

ツモ

東2局 2本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野7巡目、宇野がツモ でテンパイ。

でテンパイ。

でテンパイ。

でテンパイ。

ここから、 を切って即リーチと出るが、やや微妙に映る。

を切って即リーチと出るが、やや微妙に映る。

を切って即リーチと出るが、やや微妙に映る。

を切って即リーチと出るが、やや微妙に映る。リーグ戦の闘い方としての戦術であればよいとしても、決定戦というステージにおいては、やや淡泊に感じられた。

そして、このリーチに一歩も引かないのが設楽だ。

このとき設楽の手牌は、

ドラを2枚持っているということもあるが、場況的に がコーツの手組として良く見えることから、かなりの手ごたえを感じているようだ。

がコーツの手組として良く見えることから、かなりの手ごたえを感じているようだ。

がコーツの手組として良く見えることから、かなりの手ごたえを感じているようだ。

がコーツの手組として良く見えることから、かなりの手ごたえを感じているようだ。10巡目、狙い通りに をアンコにして、追いかけリーチ。

をアンコにして、追いかけリーチ。

をアンコにして、追いかけリーチ。

をアンコにして、追いかけリーチ。結果、一発で をつかんだ宇野が8000の放銃となり終局した。

をつかんだ宇野が8000の放銃となり終局した。

をつかんだ宇野が8000の放銃となり終局した。

をつかんだ宇野が8000の放銃となり終局した。

ロン(一発)

ロン(一発)

東場を終えて持ち点は、

設楽 37200

宇野 29200

近藤 29000

村上 24600

南1局 0本場 ドラ 親 村上

親 村上

親 村上

親 村上村上の配牌がすごい。

なんとドラ2枚含みのイーペーコーが完成しており、雀頭さえできれば親マン確定となるチャンス手だ。

問題はタンキ待ちとなったときで、うまく打たないと、取りこぼしもある。

村上は、軽い手さばきで打 とした。

とした。

とした。

とした。ところが次巡のツモが 。見ている私がクラッとしてしまう。

。見ている私がクラッとしてしまう。

。見ている私がクラッとしてしまう。

。見ている私がクラッとしてしまう。そして次のツモが で、恐れていたタンキ待ちとなる。

で、恐れていたタンキ待ちとなる。

で、恐れていたタンキ待ちとなる。

で、恐れていたタンキ待ちとなる。ひとまず外側の 待ちに受ける。

待ちに受ける。

待ちに受ける。

待ちに受ける。その後ツモ で待ち変え、さらにツモ

で待ち変え、さらにツモ で少考後、打

で少考後、打 とし、待ちは

とし、待ちは

。

。

で待ち変え、さらにツモ

で待ち変え、さらにツモ で少考後、打

で少考後、打 とし、待ちは

とし、待ちは

。

。ただ、このときすでに は場に2枚切れとなっていたため、ダマテン。

は場に2枚切れとなっていたため、ダマテン。

は場に2枚切れとなっていたため、ダマテン。

は場に2枚切れとなっていたため、ダマテン。するとそこに、近藤から6巡目リーチが入る。

村上、一発目のツモは無スジの 。

。

。

。

が現物であるため、打

が現物であるため、打 としていったん

としていったん 待ちにもできるが、村上は少考後に

待ちにもできるが、村上は少考後に をツモ切り、次巡の

をツモ切り、次巡の もツモ切りと、ヒートアップ。

もツモ切りと、ヒートアップ。そして9巡目、待ちに待った をツモった村上は、珍しく牌を叩きつけた。

をツモった村上は、珍しく牌を叩きつけた。

をツモった村上は、珍しく牌を叩きつけた。

をツモった村上は、珍しく牌を叩きつけた。

ツモ

ツモ

会心の4000オールとなった。

この時の

待ちとタンキ待ちの差を言えば、単純に

待ちとタンキ待ちの差を言えば、単純に

待ちが1枚多いのだが、問題は枚数ではない。

待ちが1枚多いのだが、問題は枚数ではない。

待ちとタンキ待ちの差を言えば、単純に

待ちとタンキ待ちの差を言えば、単純に

待ちが1枚多いのだが、問題は枚数ではない。

待ちが1枚多いのだが、問題は枚数ではない。手牌の形がシュンツ系であるため、タンキよりもリャンメン、という牌のメカニズムの差であろう。

なんにしても、村上らしい「アガリ」と「胆力」を垣間見ることができた素晴らしい一局となった。

南1局 1本場 ドラ 親 村上

親 村上

親 村上

親 村上この局も面白い。村上の手順に注目したい。

6巡目、 をツモってきた村上の手牌は、

をツモってきた村上の手牌は、

をツモってきた村上の手牌は、

をツモってきた村上の手牌は、

ここから、

のターツ落としを選択するのだが、工夫が見える。

のターツ落としを選択するのだが、工夫が見える。

のターツ落としを選択するのだが、工夫が見える。

のターツ落としを選択するのだが、工夫が見える。単純なターツ落としに見えないよう、次巡の をツモ切り、次々巡でも

をツモ切り、次々巡でも をツモ切る。

をツモ切る。

をツモ切り、次々巡でも

をツモ切り、次々巡でも をツモ切る。

をツモ切る。そのような過程を踏んで、10巡目に を切ると、たった今

を切ると、たった今

のテンパイを入れていた宇野に5200の放銃。

のテンパイを入れていた宇野に5200の放銃。

を切ると、たった今

を切ると、たった今

のテンパイを入れていた宇野に5200の放銃。

のテンパイを入れていた宇野に5200の放銃。村上のスキルと工夫が災いした局となった。

南2局は、村上が宇野から3200をアガって終局し、南3局近藤の親番を迎える。

南3局 0本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤6巡目の設楽、 をツモり、手牌は、

をツモり、手牌は、

をツモり、手牌は、

をツモり、手牌は、

少考後、打 とするも、迷っていたのではないだろうか。

とするも、迷っていたのではないだろうか。

とするも、迷っていたのではないだろうか。

とするも、迷っていたのではないだろうか。設楽であれば、イーシャンテンを維持する気は端からなく、リャンシャンテンと見立て、ピンズかソーズでメンツを完成し、マンズのくっつきを想定しているはずである。

打 を選択したのは、

を選択したのは、 が場に1枚切れているためと思われるが、彼は特にシュンツ系の手順に長けており、本来のフォームであれば、打

が場に1枚切れているためと思われるが、彼は特にシュンツ系の手順に長けており、本来のフォームであれば、打 とするところと思われる。

とするところと思われる。

を選択したのは、

を選択したのは、 が場に1枚切れているためと思われるが、彼は特にシュンツ系の手順に長けており、本来のフォームであれば、打

が場に1枚切れているためと思われるが、彼は特にシュンツ系の手順に長けており、本来のフォームであれば、打 とするところと思われる。

とするところと思われる。結局、選択とツモが噛み合わず、宇野のテンパイで流局となった。

ここまでの持ち点は、

村上 34300

設楽 32200

宇野 29500

近藤 23000

まだ全20回戦中の3回戦ではあるが、今、最もトップが欲しいのは村上だろう。

南4局 1本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽村上の3巡目、ツモ でこの手牌となる。

でこの手牌となる。

でこの手牌となる。

でこの手牌となる。

ツモ

ツモ

喰いタンを視野に入れる者がいてもおかしくない状況下で、少考後、打 とする。

とする。

とする。

とする。アガリトップのこの状況で、喰いタンよりもターツの不足を補う村上。

手牌に忠実な打牌選択は、さすがとしか言いようのない一手といえよう。

一方、3巡目にツモ の近藤の手牌は、

の近藤の手牌は、

の近藤の手牌は、

の近藤の手牌は、

打 とし、ダマテンとした。

とし、ダマテンとした。

とし、ダマテンとした。

とし、ダマテンとした。これに対して村上。

5巡目に村上がテンパイし、切るタイミングがなかった を河に置くと、近藤からロンの声。

を河に置くと、近藤からロンの声。

を河に置くと、近藤からロンの声。

を河に置くと、近藤からロンの声。痛恨の放銃となってしまう。

このように、微妙に噛み合わないのも、ディフェンディングの難しさであるように感じる。

3回戦成績

設楽 +32.2

近藤 +10.7

宇野 ▲10.5

村上 ▲32.4

トータルポイント

近藤 +51.8

設楽 +42.3

宇野 +10.1

村上 ▲104.2

4回戦

座順は、起家から、近藤、村上、設楽、宇野

東1局 2本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤近藤が7巡目にリーチ。

捨て牌は、

この捨て牌での 待ちは、出アガリを期待してのものではないだろう。

待ちは、出アガリを期待してのものではないだろう。

待ちは、出アガリを期待してのものではないだろう。

待ちは、出アガリを期待してのものではないだろう。かといって、抑え込むリーチというわけでもなく、アガリ牌がヤマに残っていることを想定しての選択ということだろう。

その読みは的確で、 は山に3枚あったが流局。

は山に3枚あったが流局。

は山に3枚あったが流局。

は山に3枚あったが流局。結果はついてこなかったが、村上といい、近藤といい、小手先で打つことはせず、自分のフォームに徹して打っているのがよくわかる。

さすが最高位の経験を持つ二人。

東1局 5本場 ドラ 親 近藤

親 近藤

親 近藤

親 近藤近藤が連荘を重ねて迎えた5本場、この局の村上の手順に注目したい。

4巡目、ツモ で下記の手牌

で下記の手牌

で下記の手牌

で下記の手牌

ツモ

ツモ

この牌姿からほとんど考えることなく打 を選択。

を選択。

を選択。

を選択。234の三色も見えるため、 を打ちたいところだが、親の連荘中ということを意識し、手役や打点の考慮よりも安牌を持ちながらの最終形を想定した手順ではないだろうか。

を打ちたいところだが、親の連荘中ということを意識し、手役や打点の考慮よりも安牌を持ちながらの最終形を想定した手順ではないだろうか。

を打ちたいところだが、親の連荘中ということを意識し、手役や打点の考慮よりも安牌を持ちながらの最終形を想定した手順ではないだろうか。

を打ちたいところだが、親の連荘中ということを意識し、手役や打点の考慮よりも安牌を持ちながらの最終形を想定した手順ではないだろうか。2巡後のツモ でドラにくっつくも、少考後にこれをツモ切る。

でドラにくっつくも、少考後にこれをツモ切る。

でドラにくっつくも、少考後にこれをツモ切る。

でドラにくっつくも、少考後にこれをツモ切る。しかし、次巡に をツモ。そこで打

をツモ。そこで打 、さらに次巡ツモ

、さらに次巡ツモ で、打

で、打 とソーズのリャンメンターツを落とす。

とソーズのリャンメンターツを落とす。

をツモ。そこで打

をツモ。そこで打 、さらに次巡ツモ

、さらに次巡ツモ で、打

で、打 とソーズのリャンメンターツを落とす。

とソーズのリャンメンターツを落とす。

次巡ツモ では、打

では、打

では、打

では、打

なんと、巡目を重ねるごとに、どんどんシャンテン数を落としているのだ。

ここから、 →

→ →

→ というツモを重ね、リーチに漕ぎつける。

というツモを重ね、リーチに漕ぎつける。

→

→ →

→ というツモを重ね、リーチに漕ぎつける。

というツモを重ね、リーチに漕ぎつける。

待ちは、ヤマに2枚。

待ちは、ヤマに2枚。この時点ですでに先行リーチに出ている宇野との勝負となる。

宇野:

リーチ

リーチ

リーチ

リーチ 宇野の待ち

はヤマに4枚。

はヤマに4枚。

はヤマに4枚。

はヤマに4枚。一方、その合間に設楽はメンホンチートイツで タンキ待ちとなり、ヤマに2枚。

タンキ待ちとなり、ヤマに2枚。

タンキ待ちとなり、ヤマに2枚。

タンキ待ちとなり、ヤマに2枚。設楽:

手がぶつかり、息をのむ展開となった。

その後、設楽が をつかんで冷静に迂回し、直後宇野が

をつかんで冷静に迂回し、直後宇野が をつかんで村上に5200の放銃という結果となった。

をつかんで村上に5200の放銃という結果となった。

をつかんで冷静に迂回し、直後宇野が

をつかんで冷静に迂回し、直後宇野が をつかんで村上に5200の放銃という結果となった。

をつかんで村上に5200の放銃という結果となった。前局までの局面を踏まえて、「悠長に構えられない」といった強い警戒感が「手順」にあらわれ、かつ、それを成就させた村上。

なんとも濃い一局である。

東2局 0本場 ドラ 親 村上

親 村上

親 村上

親 村上6巡目の村上。ツモ でこの手牌

でこの手牌

でこの手牌

でこの手牌

ツモ

ツモ

親ということもあり、打 が一般的と思われるが打

が一般的と思われるが打 を選択する。

を選択する。

が一般的と思われるが打

が一般的と思われるが打 を選択する。

を選択する。完全なメンゼン手順のフォームで、これまでの劣勢を全く問題としていないように映る。

一方、終盤の設楽に注目すべき打牌があった。

12巡目と、終盤に入りかけたとき、近藤が を鳴き、

を鳴き、

打

打

を鳴き、

を鳴き、

打

打

捨て牌から、ソーズのホンイツ手に見える。

間髪入れずにこの を設楽がポンし、生牌のドラ

を設楽がポンし、生牌のドラ を河に並べたのである。

を河に並べたのである。

を設楽がポンし、生牌のドラ

を設楽がポンし、生牌のドラ を河に並べたのである。

を河に並べたのである。設楽の手は3900だが、全く恐れるそぶりも見せず、読み切っての打牌のように映る。

ポン

ポン

河にドラをのぞかせた結果、設楽が一人テンパイでの流局となった。

東3局 1本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽9巡目の設楽

ツモ

ツモ

何かの思いがあったか、 を強打してリーチ、待ちは

を強打してリーチ、待ちは タンキ。

タンキ。

を強打してリーチ、待ちは

を強打してリーチ、待ちは タンキ。

タンキ。これは抑え込みのリーチというより、場況読みから勝算ありと踏んでの選択だったのではないかと想像する。

ただ、場が決定戦のステージ。

この20回戦を闘うには、やや刹那的ではなかったか。

この局、あるいはこの半荘の勝負よりも、もっと大事な何かを見失っているように感じられる選択であった。

この一手が、村上の跳満を呼び込むことになるとは、誰も想像しえない。

設楽のリーチ宣言牌を宇野が少考し、喰いタンのチーテンをとった。

宇野:

チー

チー

打

打

チー

チー

打

打

「設楽のリーチ」が入らなければ、宇野は鳴く選択をしていないのではないか。

そう思えてならない鳴き。

しかし宇野は、次巡アガれない をツモり、フリテンとなってしまう。

をツモり、フリテンとなってしまう。

をツモり、フリテンとなってしまう。

をツモり、フリテンとなってしまう。すると、ほどなく11巡目に村上が追いつき、

待ちのリーチを一発でツモり、裏2枚も乗せ、3000.6000のアガリで決着した。

待ちのリーチを一発でツモり、裏2枚も乗せ、3000.6000のアガリで決着した。

その後、東4局から南2局まで小康状態が続く。

それぞれが手探りの中、緊張感が徐々に高まり、南3局を迎えた。

南3局 0本場 ドラ 親 設楽

親 設楽

親 設楽

親 設楽親の設楽が10巡目に をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

をツモってテンパイ。

手組とツモが噛み合わず、チャンタも三色も崩れてしまった役なしテンパイだが、打 で即リーチを選択。

で即リーチを選択。

で即リーチを選択。

で即リーチを選択。待ちの手替わりは望めず、時間もない状況ではやむを得ずの選択だったのだろうと想像する。

ただ、この戦い方しかできないとなると、最高位は遠い。

彼自身も、どこかで感じているかもしれない。

いよいよオーラス

ここまでの持ち点は、

村上 43500

近藤 40000

設楽 23400

宇野 13100

南4局 0本場 ドラ 親 宇野

親 宇野

親 宇野

親 宇野7巡目、2着目の近藤からリーチが入る。

ならどこからでも逆転、

ならどこからでも逆転、 ツモでは100点届かず。

ツモでは100点届かず。しかし結果は、設楽が宇野から1000をアガって終局となった。

4回戦成績

村上 +43.5

近藤 +19.0

設楽 ▲14.6

宇野 ▲47.9

1日目終了時トータルポイント

近藤 +70.8

設楽 +27.7

宇野 ▲37.8

村上 ▲60.7

長く熱い一日が終わった。

振り返れば、私の想像を超えた対局であったように思う。

設楽と宇野は、やや刹那的だったように感じられたが、対して近藤と村上は、自分の型(フォーム)を信じ、それをもとに忠実に打ち切っていたように感じられた。

まだ、1日目が終わっただけであるためなんとも言えないが、私が思うに、この差は決して小さくなく、「未来に」大きな差となりうるように感じられた。

全対局を終えたとき、勝者は一人となるが、いずれにしても彼らには未来があり、まだまだ道の途中であろう。

麻雀は、選択の連続である。

時に、何気ないように見える選択の積み重ねで、勝負が決していく。

正しいと信じた1つの選択が、大きな結果につながることもあれば、必ずしも結びつかないこともある。

それでも、私たちは、その選択を真摯に連綿と続けていくほかない。

選択。

その理不尽とも思える1つ1つの選択の精度を、いかに揺らぐことなく強固なものにしていくか。

我々が求めてやまない永遠の命題である。

いくつもの鍛錬と経験を積み、困難を乗り越えたとき、次へ進むべき道が開かれる。

(文:古久根英孝)